Le Flamingo vu du café "Ubu roi"

Spar

Economique. Papa y faisait parfois les courses quand on habitait encore au bloc. Un sapin sur l'enseigne.

Inno

Il y avait de la musique de grand magasin, du jazz joué au xylophone.

Le mot "inno" écrit sur un ovale orange pastel.

A Mulhouse. On s'ennuyait.

Sunac

De Monsieur Canus, a dit papa

Suma

Supérette

Gro

A Huningue. Ca sentait mauvais. On a vu un monsieur très gros à la cafétéria, tellement qu'il lui fallait deux chaises pour s'asseoir. A moins que ca n'ait été au Suma.

Escale

Avant l'Euromarché à L'île Napoléon. Caddies très grands, achats de rentrée. Combien de clients venus des villages du Sundgau ont compris le nom du magasin? Je cherchais l'escalier.

Mammouth

Repas à la cafétéria: frites-cigarettes

Monoprix

Chemises jusqu'aux genoux, bonbons volés dans les grands chaudrons, maman rouge jusqu'au front, truites dans le vivier, dzing! clac! les caddies qu'on emboîte.

Migro

Les couleurs Caran d'Ache de la rentrée des classes.

Modern plastic

A Altkirch. Au début des années 70 on venait de 50 kilomètres à la ronde pour acheter des choses en plastique.

Esprit de clocher es-tu 1à?

Ce titre d'un souvenir de papa explique deux rêves que j'ai faits: Dans l'un, j'ai peur de rater le train. Le quai, c'est la tombe des parents de papa à Waltenheim et la gare, c'est l'église. L'heure de départ, 10 heures 10. Dans l'autre, l'ombre d'un rocher se projette sur un clocher. J'ai une clé pour ouvrir la salle en haut du clocher mais il en faut deux. La deuxième me manque.

Voici ce que raconte papa:

Aujourd'hui, c’est à dire en 1994, l’esprit de clocher n’est plus ce qu’il a été autrefois. Pour moi, me rendre autrefois de Waltenheim à Sierentz ou à Geispitzen ne se faisait jamais sans une grande appréhension. Les agressions verbales ou physiques étaient courantes. Mais à vrai dire, vues avec quelque recul, nos craintes étaient exagérées...

Chaque village avait son surnom ou sobriquet comme on dit. Les habitants de Uffheim par exemple étaient les Schnaugga les moustiques. Ceux de Waltenheim étaient les Hardäpfel: pommes de terre. De m’entendre ainsi interpellé représentait pour moi une insulte extrême: aujourd'hui les groupes musicaux ou théâtraux de ces communes arborent fièrement leur sobriquet comme dénomination!

Un jour, un jeune de Sierentz, a Täusiger (un billet de mille francs car les habitants de ce village se croyaient nettement supérieurs aux autres) m’obligea à descendre de mon vélo, proféra envers moi de terribles menaces et conclut: « Chumm némmi du dubliga Hardäpfel... » (n’y reviens plus con de patate). J’étais bien trop petit pour me défendre, j’avais peut-être dix ans. Quand je passais devant Uffheim j’accélérais comme un fou. Et sur ma bicyclette déglinguée j’étais en permanence en excès de vitesse dans Sierentz ou à Geispitzen...

Il arriva qu’un certain dimanche après-midi, après les Vêpres, des jeunes de Geispitzen, des « hannetons », vinrent se promener dans le bas de notre village. Chacun de nos agresseurs arborait une branche arrachée aux aulnes qui poussaient le long du ruisseau. Quelques-uns promenaient même des Bohnastacka (des perches pour haricots à rames). Comme entrée en matière on échangeait normalement des « d'Hardäpfel sin fül » (pommes de terre pourries) et nous ripostions par « Maïachafer gang heim » (hanneton va chez ta mère...). D’habitude nos guerres s’arrêtaient aux manoeuvres d’intimidation. Ce jour-là, Dieu sait quelle mouche les avait piqués, les Hannetons, sur un ordre bref, nous chargèrent selon toutes les règles de l’art.

Leurs branches se transformèrent en armes et ils essayèrent de nous balayer... Et de leurs longues perches, de véritables hallebardes, ils nous piquaient ou nous harponnaient. Oh honte! Oh désespoir! Quelqu’un eut l’idée de commander un repli stratégique. « Alli im Schwobséma sini Hétta » tous dans la vieille maison de Schwobséma... Tout en nous enfuyant nous ramassâmes des cailloux, ce qui était encore possible à une époque où nos rues ne connaissaient ni macadam ni trottoirs. Nos adversaires nous talonnaient de près à travers le village avec des cris de guerre... « An si... An si... » (Attaquez-les, attaquez-les...) Nous nous retranchâmes dans la masure, au premier étage. De là-haut nous bombardions les assiégeants de nos réserves de cailloux... Le moment dangereux c’était quand il fallait se pointer à la fenêtre pour lâcher nos rafales... J’ai toujours aimé lancer des cailloux et pour une fois je me sentais autorisé à le faire. N’étions-nous pas en grand danger? N’avions-nous pas notre honneur à laver ? « Numma druf, uf die Saü Maïachafer » criaient nos chefs. Ce qui peut s’entendre par « Cognez tant que vous pouvez sur ces cochons de « Hannetons ». Je n’allais pas me priver de cette aubaine. Vaillamment je me découvrais, je visais et je tirais... et encore… Un certain moment je restai le bras armé en l'air! Un caillou rudement lancé venait de me ricocher en plein sur le front... De mon mouchoir je cachai ma honte... Il n’y eut pas grande émotion pour mon sang versé sur le champ d’honneur... Mais comme j’étais déjà largement plus jeune que le reste de la troupe, j’avais onze ans, la fierté de pouvoir dire « J’y étais » me consolait de l’ingratitude de mes compagnons d’armes... La bataille cessa faute de munitions... ou bien tout simplement le jeu n’amusait-il plus...

Quelques jours après je devais faire les commissions à Sierentz. Malgré la crainte d’une mauvaise rencontre j’étais heureux de le faire car c’était le seul moment où j’avais le droit d'utiliser impunément le vélo: le Ratterlé pour être précis, c'est-à-dire le plus minable de nos trois vélos. La selle était toujours réglée pour les grands frères, ce qui m’obligeait soit à poser mes fesses sur la barre, soit à pédaler en glissant mes jambes par-dessous la barre: l’une comme l'autre de ces positions était peu confortable. Ce genre de situation était chose courante. Les fesses frottant vigoureusement sur la barre, je partais wia na Chuggala zum Rohr üss c’est à dire comme un boulet de canon. J’étais déjà entre le Chritzlé un dr Méhli (entre le carrefour calvaire et le moulin) quand soudainement le bas de mon pantalon fut happé par la chaîne. Je pensais que ma force physique, en laquelle j’avais une confiance à toute épreuve, me tirerait de cette passe difficile... et je pédalai encore... Arriva le moment où j'étais tellement serré que plus rien ne tournait et le mouvement du vélo se mourait tout doucement en plein milieu de la route. Je tombai lourdement sous le vélo. Malgré tous mes efforts je restai étalé sur la chaussée: immobile et seul. Et désespéré, et je crois même honteux, comme l’albatros sur le pont du navire...

J’appelai le Bon Dieu à mon secours ! Ce fut un ''Hanneton'' qui vint! Crouchy! A dire vrai: plutôt un bon Samaritain, dr Karnschorschlé vo Geispétza, le jeune Kern Georges. Il était d’une gentillesse extrême. Il se donna énormément de mal pour me « dérouler », poussant le vélo tout en me portant sous son bras. Mon pantalon déchiré jusqu’au genou flottait comme un drapeau en berne autour de ma jambe enduite de cambouis. Je dus rebrousser chemin à pied. Même si ma situation momentanément était lamentable, de ce jour-là j’eus de la sympathie pour les gens de Geispitzen... pour tous et pour mon Karnschorschlé en particulier. Aujourd'hui mes neveux Martin de Waltenheim frayent plus à Uffheim et à Geispitzen que dans 1eur propre village et Eric a même épousé une Taüsiger! Une très gentille Taüsiger! la belle Claire, née Fuchs!

Ces inimitiés entre villages devaient remonter à des temps immémoriaux. Et c’est véritablement vrai que de séduire une fille du patelin voisin était une pure provocation. Geispitzen devait tenir le pompon en la circonstance.

Déjà mon oncle Léon à la fin du dix-neuvième siècle a défrayé la chronique à ce sujet. Avec ses copains il s’est rendu à la « ki1be » de Geispitzen... Il a osé inviter une fille du village à danser le Drei allei c’est-à-dire qu’il a payé les musiciens pour un titre choisi par lui et que pour trois danses, le couple seul avait le droit d'évoluer sur la piste de danse, une pratique courante! Mais, ce jour-là, ce fut le pas de trop! Un affront pour les jeunes de Geispitzen! Un défi!

En moins d’une il fut cerné par tout un groupe de jeunes villageois... Léon avait la réputation d'un solide bagarreur, il ne se laissa pas impressionner par ces Kampüssa de Geispitzer et n’avait sûrement pas froid aux yeux. Aussi sec jaillit de sa poche un coutelas à lame effilée et tranchante. En tapant dans le tas il se fraya un passage comme je ne sais plus quel pharaon seul contre toute une armée... Le sang avait coulé, le noble sang des enfants de Geispitzen! Ce qui fut un haut fait pour le pharaon fut jugé un cas pendable pour Léon et un scandale pour tout le canton.

Le lendemain, menottes aux poignets, il fut conduit à la prison de Sierentz, l’actuelle demeure des Marzolf, docteurs de père en fils. Ce fut sûrement la honte de l'honorable famille Rapp dont le père était un vieil instituteur digne et respecté...

Chaque jour un autre de ses frères portait la pitance à ce « mouton noir » tandis que le patriarche essayait d’arranger les choses - et y réussit!

Il est de notoriété publique que le fait de s’entre-épouser à outrance au sein de Geispitzen a entraîné dans ce village une consanguinité remarquée: les cas de suicides, les idiots, si statistiques étaient faites, devaient battre tous les records! O tempora! O mores!

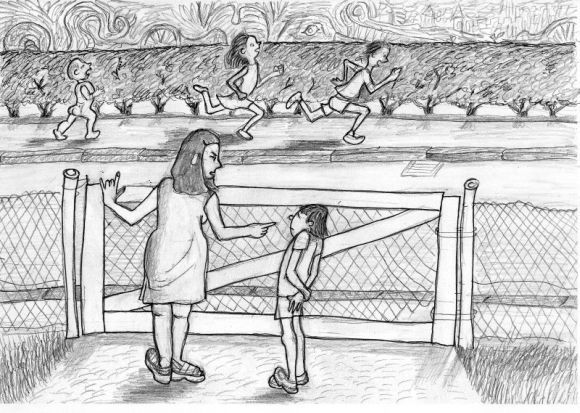

J’avais cédé à Doris Ahreit qui m’avait proposé d’aller jouer chez elle, au bloc, à cent mètres de notre maison, du même côté de la route. J’aurais bien dit non, parce qu’il me semblait que je n’avais pas le droit, mais je ne pouvais pas lui dire que je n’avais pas le droit. Elle ne m’aurait pas crue, surtout que j’en avais envie.

Je ne m’amusais pas. Ça faisait une dizaine de minutes qu’on était chez elle et je sentais qu’il fallait être à la maison. Quand je suis rentrée, maman me cherchait. Elle a fermé la porte de la clôture devant moi pour me faire honte, et elle a dit: « Regarde, à cause de toi je dois fermer, comme pour une petite fille. »

Un nouveau est arrivé à Saint-Louis La Chaussée. Il s’appelait Jean Di Biase. Au début les Di Biase habitaient dans le même bloc que les Ahreit. Jean Di Biase a insisté alors je suis aussi allée jouer avec lui. Pas longtemps.

Maman était mécontente. C’était qui celui-là ? On a longtemps dit Didiase.

Peu après les Di Biase ont construit une maison juste à côté de nos voisins les Bientz. Jean Di Biase voulait jouer avec moi, il venait dans le jardin.

Maman n’aimait pas tellement Jean Di Biase.

Il était au bord du jardin entre les deux hangars des Bientz. Il regardait la bosse de ma braguette et il ne voulait pas croire que je n’étais pas un garçon. Mais moi c’était juste la fermeture qui faisait la bosse.

On n’a plus joué ensemble.

Le soir je m’entraînais au foot dans le jardin. Je faisais un match toute seule. Je courais dans un sens et je marquais un but, et après dans l’autre sens. J’avais vu « Tom foot » à la télé. Ils disaient « dribbler », il fallait savoir bien dribbler. Je pensais que ça voulait dire qu’on courait et qu’à chaque pas on passait la balle d’un pied à l’autre pied. et j’ai presque réussi à le faire.

J’aimais surtout transpirer. Quand Etienne jouait au basket, ses cheveux blonds très courts étaient tout mouillés. Il avait un beau crâne, comme un grain de raisin italia.

Les garçons se sont mis à jouer au foot à l’école, l’après-midi, avant le début de la classe et à la récréation. J’avais le droit de jouer.

Un jour maman a dit que je devais mettre une robe et elle n’a pas cédé. Gérald, un nouveau court sur pattes et très excité, m’a vue avec la robe et a refusé que je joue. Au lieu de dire « non, t’es une fille » il a dit « non t’es fille ». J’ai trouvé cette façon de tourner la phrase très primaire.

***

A l’école il y avait un nouveau qui s’appelait Thierry qui habitait aussi dans le bloc des Ahreit. Il avait un an de plus que moi. On faisait le même trajet pour aller à l’école. J’étais amoureuse. Le soir il fallait que j’aille acheter le pain avant de rentrer, et c’était dans l’autre sens par rapport à la maison. Je courais pour aller à la boulangerie et je courais au retour pour rattraper Thierry qui marchait avec les filles Ahreit. Souvent il restait à peine quelques mètres à marcher ensemble.

Avant d’aller à la boulangerie je passais dans la classe de papa pour qu’il me donne l’argent. Il farfouillait dans le tiroir de son bureau à la recherche de pièces de vingt centimes, et le temps qui filait ! Un jour en hochant la tête il m’a montré une lettre d'amour qui se trouvait dans le tiroir. La lettre était pour Thierry. C’était Nadine Rich, une nouvelle, qui l’avait écrite. J’avais honte pour elle. Une lettre d'amour ! Elle disait «Je t’aime. Je sais que beaucoup le pensent mais qu’elles n’osent pas le dire». Papa a fait remarquer : «C’est quand même bien dit !» Je n’aurais pas voulu qu’on sache que j’étais amoureuse!

Quand j’étais arrivée à la maison, Thierry et moi on se séparait. On n’est jamais allés plus loin ensemble.

***

Moi je rêvais de partir à la montagne. Je suis restée longtemps couchée sur mon lit, à fixer une photo de montagne dans le livre de Jean « La Passion de la montagne ». A force de fixer la photo les yeux écarquillés, je finirais bien par verser une larme, les parents viendraient et comprendraient tout. Papa est enfin monté dans la chambre. Il a entrouvert la porte, m’a regardée, et a demandé en riant gentiment : «Tu aimes être une pauvre?»

J’aurais quand même voulu aller à la montagne. J’aurais habité dans un refuge, je serais montée au grenier par une échelle et j’y aurais dormi, dans le foin. Devant le chalet, une fontaine. Et des torrents ! J’aurais peut-être eu un short en cuir comme Mike Bargain, un petit chapeau pointu, et des chaussures de montagne !

Une fois j’ai reçu des chaussures de montagne. En réalité, c’étaient de simples chaussures d’hiver, mais des chaussures de montagne elles présentaient tous les attributs, des lacets tressés qu’on passait dans des crochets, d’épaisses semelles, et des boudins autour de la cheville. Je les avais tout de suite remarquées dans la vitrine. Ensuite, dans le magasin, j’avais habilement manœuvré pour que maman me les achète. On m’avait fait essayer plusieurs paires d’autres chaussures: «Trop petites », « trop grandes ». Les chaussures de montagne, elles, se sont magiquement adaptées à mes pieds.

Le lendemain on est allés au Mont Sainte Odile avec mes nouvelles chaussures. Ce jour figure dans la liste des plus beaux jours de ma vie. En plus il y avait un peu de neige et des sapins étaient sculptés sur le plat de mes semelles. Toute la journée mes chaussures ont mis mes pas dans ceux de Son Aventure; toute la journée j’ai accompli.

Ce n’était pas la beauté grandiose des cimes qui rendait la montagne si attirante, mais l’autarcie exigée et permise par des conditions de vie difficiles. Un chalet très haut dans la montagne, qui prend son eau directement à la source, qui se referme sous la neige avec un grenier plein de foin, une réserve où pendent des jambons la tête en bas, c’était une île déserte. C’était aussi un retour à autrefois, comme si à chaque fois qu’on montait de cinq cents mètres on retournait en arrière de cinquante ans.

J’enviais le marcheur dans la montagne, à cause du sac à dos dans lequel il porte tout ce qu’il lui faut pour vivre ; c’est un beau moment du voyage celui où on fait la liste de tout ce qu’il faudra emporter, le sac qu’on remplit est comme une cabane qu’on aménage.

Ce n’était pas la puissance des torrents qui me séduisait, je ne pensais pas au large torrent du fond de la vallée qui charrie des eaux blanches au printemps et s’ennuie au fond de son lit trop grand l’été venu, non, ce que j’aurais voulu posséder, c’était l’eau luisante et noire qui glisse au ras du gazon, c’étaient, entourant le glacier, tous ces petits torrents qui se joignent, se séparent, se rejoignent et qu’on franchit d’un pas, dans un sens, et puis dans l’autre.

***

La clôture

A Saint-Louis la Chaussée c’est plat. Il n’y a qu’une vraie pente, un contrefort du Rhin. On quitte la maison par derrière, on traverse un champ hérissé de chaume où c’est difficile de marcher pieds nus dans les sandales et on arrive au bord d’une pente très raide où poussent des arbres. Corinne et moi on appelait cet endroit « le bosquet ». On n’avait pas le droit d’y aller.

La pente était tellement raide qu’il fallait se mettre à quatre pattes pour la remonter. On a joué à glisser le long de la pente sur les fesses. Après j’ai voulu épater Corinne, je suis descendue sur le ventre et je me suis égratignée sur les côtes, sous le sein gauche.

Il ne fallait pas raconter aux parents comment c’était arrivé. Au retour on est passées à côté du gros tas de cailloux qu’avaient fait les Bientz en construisant leur nouvelle maison. Je n’aurais qu’à dire que je m’étais fait mal en tombant de ce tas de cailloux. Pour que ce soit un peu vrai je suis montée au sommet du monticule et je me suis jetée en bas trois fois de suite, mais je n’arrivais pas à me blesser exprès.

C’est sur ce tas de cailloux que j’ai trouvé mon premier caillou remarquable. Il est noir, en forme d’œuf et il a comme des fleurs incrustées dessus, c’est peut-être un fossile. Peut-être aussi du goudron s’est-il déposé dessus, sauf aux endroits où des herbes étaient collées.

En rentrant j’ai montré le caillou, ça a fait passer l’histoire de la chute. J’ai soulevé ma chemise pour montrer ma blessure. Ça n’avait même pas saigné. Mais j’ai encore la cicatrice, comme un stigmate.

***

A l’école le maître nous avait appris qu’une source venait d’une grande poche où l’eau était retenue avant de rejaillir au flanc d’une colline. J’imaginais une petite grotte entourée de mousse d’où sortait un ruisselet. Corinne et moi on cherchait une source sur la pente du bosquet. On a vu des plantes inquiétantes, des « pieds de veau » dont l’unique pétale, vert absinthe, invagine le pistil brun et des hampes de baies rouges empoisonnées, mais on n’a pas trouvé de source.

Alors j’ai décidé de trouver la source du ruisseau de Waltenheim. Ce serait une exploration.

Le ruisseau de Waltenheim coule en contrebas de la maison de mamema. Il sépare le verger, qui descend, d’un champ, qui monte. Un printemps, le ruisseau est sorti de son lit et est monté jusqu’à la porte de la grange en haut du verger. Ce si petit ruisseau devenu gros comme un fleuve, comme j’aurais aimé voir ça ! Mais quand j’ai vu, le ruisseau s’était déjà retiré, il ne restait que la boue qu’il avait laissée sur son passage, une couche épaisse dans laquelle on perdait ses bottes.

Autrefois, au fond de son lit profond, sous le couvert d’une double rangée d’arbres, le ruisseau clapotait doucement à l’abri des bruits des champs, les voix des parents qui sèment, le va-et-vient entêté du tracteur qui tire la charrue ; à l'abri du soleil, dans l’ombre trouée d’éclats clairs, qui dansent, il chantonnait une chanson fraîche.

Maintenant les arbres sont coupés, le soleil balaye méthodiquement les champs exploités méthodiquement, les tracteurs ont grandi et le long du ruisseau exposé aux regards et comme simplifié, à la place des primevères, ne fleurit plus, parfois, que le plastique jaune d’un sac de floratorf oublié là.

Tout l’après-midi on avait joué à construire un barrage dans le ruisseau. Quand on entre dans l’eau avec les bottes, on sent le froid qui enveloppe les chevilles. On fait d’abord très attention à ne pas poser le pied dans une eau trop profonde, puis, uniquement absorbé par le barrage qui s’élève, on oublie toute retenue, tout à coup une botte est pleine d’eau. Parfois, même, on oublie qu’on est dans l’eau jusqu’à mi-mollet et pour arracher une pierre à la vase collante, on s’accroupit. Alors on se redresse vivement, comme ébouillanté : on s’est trempé les fesses dans l’eau. Après on est tout dégrisé.

Quand j’ai commencé mon exploration le soleil commençait déjà à décliner et ses rayons obliques illuminaient la vase au fond du ruisseau. Il y avait d’abord un barrage, un vrai, et une retenue d’eau où les enfants autrefois venaient se baigner et attrapaient la polio, a raconté papa. Pour continuer il fallait écarter des branches griffues et de grandes orties, je ne progressais pas vite. J’allais retourner sur mes pas quand j’ai vu un vrai pont du passé, en pierres, avec une arche ronde que ridaient les reflets de l’eau. Par l’arche je voyais le soleil presque couché maintenant. Autour de moi, tout baignait dans une lumière dorée. Je me suis accroupie dans l’odeur verte des orties écrasées et j’ai admiré. C’était tellement beau que mon corps s’est couvert de buée.

***

L’année suivante, papa qui savait qu’on aimait les ruisseaux, le feu, les primevères, nous a promis, à Corinne et à moi, de nous emmener le jour où Tonton Alphonse et lui couperaient des taillis et les feraient brûler à l’endroit où le ruisseau prend sa source. C’était au début du printemps quand la lumière est encore toute nue, avant les feuilles aux arbres. La source, c’était bien, mais ce n’était pas comme j’avais imaginé, c’était beaucoup plus confus. Ce n’était pas un orifice mais un marécage: un ruisseau ça commence dans une boue noire à demi dissimulée par cette herbe des endroits humides, si verte, si tendre en apparence qu’on ne peut se retenir d’en arracher une poignée, mais si dure qu’on s’y coupe les doigts.

Corinne et moi on ramassait les branches et on les jetait dans le feu. Le feu ne prenait pas, les branches trop vertes ne brûlaient que pour autant que papa versait de l’essence dessus. Tout ce dont je rêvais était réuni et j’étais étonnée de ne pas prendre autant de plaisir que je l’avais espéré. Je m’étais trop réjouie peut-être. Ou j’étais déjà trop grande. Ou c’était la lumière trop crue de ce soleil trop neuf.

J’ai demandé à papa où allait le ruisseau ? Quelle rivière il rejoignait ? Il a répondu que le ruisseau se perdait dans la forêt de la Hardt. Je ne comprenais pas. Il a expliqué, je crois, que le ruisseau s’enlisait. Alors j’ai imaginé le ruisseau déjà rivière qui rentrait tout d’un coup dans le sable et c’était une chose très étrange. Je ne sais pas comment c’est en réalité, je n’y suis encore jamais allée, mais je pense que ça doit être comme pour la source, beaucoup plus confus. On ne doit pas bien voir où ça commence à finir. Ça doit se faire progressivement, devenir de la boue, et puis plus rien.

***

J’aurais voulu un ruisseau à la maison. Je rêvais qu’il vienne, il ne venait pas. L’écoulement de la gouttière était un minuscule ruisseau intermittent. Je remplissais l’arrosoir, je le vidais dans la rigole, j’arrêtais, ça s’arrêtait. Ce ruisseau j’aurais voulu qu’il me fasse rêver, il fallait que je le rêve.

Je me serais contentée d’une mare. J’ai creusé un petit trou au fond du jardin. Si l’eau tenait, je l’élargirais. L’eau était bue sitôt que versée. Ce trou n’était jamais plein.

J’aurais voulu un feu à la maison, à côté du ruisseau. Avec Corinne on a construit une cabane en carton contre le hangar de bois où Monsieur Bientz entreposait les planches de la menuiserie, et un jour de tranquillité on a essayé d’y faire du feu. Tout ce qu’on avait trouvé comme allumettes c’était un cadeau souvenir, une grande boîte sur laquelle étaient peintes des femmes dansant le flamenco où se logeaient plein de petites boîtes d'allumettes, comme des tiroirs. Craquer une allumette ce n’est pas très facile. Ces allumettes-là étaient en plastique, quand elles brûlaient elles se tordaient. Le bois qu’on avait préparé ne s’enflammait pas. Le papier brûlait trop vite. On brûlait une feuille de papier après l’autre, ça ne faisait jamais un vrai feu. Dehors la pluie tombait à torrents. Accroupies dans la fumée et l’humidité, on voyait le toit de notre cabane qui se gondolait. Nous on s’ennuyait.

J’aurais voulu une maison pour moi à la maison, avec un ruisseau devant, du feu dedans. Corinne et moi on aurait su monter les murs, poser le toit d’une petite maison, puis l’aménager et l’embellir, mais il nous manquait toujours le point de départ, les poteaux qu’on ne savait pas planter, qui auraient soutenu le toit, les murs, les étagères au mur, la vaisselle sur l’étagère. Ce qui a tout déclenché, c’est une bonne idée pour faire tenir les poteaux. Tu prends un agglo, tu mets le poteau dans un des deux trous, tu complètes avec du gravier, ça tient. Dans l’enthousiasme de la création, les idées fusaient. Dans les trous des agglos restés libres on a planté des asters. Devant la cabane on a placé deux vieilles roues de poussette qui ont joué le rôle de ces roues de charrette en bois que les gens mettent dans leur jardin pour faire rustique. C’était la touche finale.

Le soir j’ai tout raconté dans mon cahier et quand papa est rentré je lui ai fait lire mon texte. « On a fait une cabane... On a fait le toit avec des planches... On a fait un chemin devant la cabane... » « Il ne faut pas toujours dire faire, a dit papa, on peut dire tracer un chemin ! » Il faut toujours dire joliment au lieu de faire.

J’aurais voulu des aventures à la maison, de vraies aventures comme dans les livres.

Un soir en rentrant de l’église, Corinne et moi on a vu un homme qui quittait à mobylette le magasin de portes en alu « Estal Portalux ». Or le magasin était déjà fermé à cette heure tardive... C’était louche. Il n’y a pas de suite.

***

Corinne a reçu une tente pour son anniversaire. Les parents l’ont montée dans le jardin. Corinne et moi on a tout de suite eu envie de dormir dedans. C’était seulement dommage qu’elle soit plantée si près des parents, il aurait fallu partir seules et la planter ailleurs.

On a dépensé tout notre argent de poche pour acheter une lampe de poche.

C’était le grand soir. On a fermé sur nous la grande fermeture éclair, allumé la lampe de poche, fait les folles, éteint la lampe de poche. Comme ces matelas pneumatiques étaient rebondis. Ça sentait fort le plastique. Il faisait froid. Et noir ! Je ne voulais pas dire à Corinne que j’avais peur mais il y avait des bruits dehors. Corinne non plus n’arrivait pas à dormir. On est rentrées se coucher dans nos lits. Quelle déconfiture.

***

Pendant les vacances entre le Cm1 et le Cm2 on est partis en vacances pour la première fois. Dans la liste des habits à emporter maman a marqué « robes habillées » parce qu’on allait à l’hôtel. J’imaginais le « perron » de l’hôtel au bord d’un lac, avec nous dessus habillées en robes habillées et en gilet puisqu’on allait à Gilley que nous croyions devoir prononcer « gilet », Gilley dans le Jura.

Dans le Jura les montagnes étaient plates, les tas de fumier pointus, j’étais déçue. Rien n’était comme je l’avais imaginé, l’hôtel non plus. J’ai détesté les morilles. J’ai échappé aux robes habillées.

Les sentiers glissants surplombaient des précipices, les sentiers aboutissaient à des précipices, je courais toujours devant, aspirée par les courbes irrésistibles des sentiers qui serpentaient, et les parents m’appelaient la chèvre. Près de la Roche du Prêtre d’où est tombé un prêtre, si bas qu’il a eu le temps de réciter une prière, dans un parc où le jour de notre visite se fêtait un mariage, dégringolent les innombrables ruisselets du plus beau jardin du monde, et rebondissent les cascades, et les ponts jetés d’une rive à l’autre.

Le soir du retour le soleil chez nous nous a paru poussiéreux, le jardin, poussiéreux, l’air, le monde entier, poussiéreux. Maman excédée lavait le frigidaire moisi, constatait qu’elle avait grossi, papa aussi qui parvenait à peine à fermer sa chemise dont les boutons étaient près de sauter.

Dès le lendemain, le soleil avait repris sa luminosité habituelle.

Au Cm2 on avait des compositions, j’avais des soucis, je ne comprenais plus la grammaire et j’étais obligée de copier sur mon voisin Jean-Marc qui n’était pourtant pas bien fort. Les opérations aussi étaient pleines de malchance et de hasards, je m’étonnais que certains aient toujours juste, pas seulement la plupart du temps.

Comme Corinne était au CES et mangeait à la cantine, c’est moi qui faisais les lits entre midi et deux heures. Je les faisais le plus vite possible et n’importe comment, jusqu’au jour où j’ai décidé de les faire parfaitement, bien carrés avec l’édredon replié et aplati au pied de chaque lit, là, symétriquement. Je regardais autour de moi dans la chambre et mes yeux mangeaient tout ce qui traînait, tout ce qui dépassait pour bien vider tout, pour que ce soit net. Après c’était bien rangé. Une fois par semaine je passais l’aspirateur qui avalait les petits bouts de fil et les moutons qui compliquaient le sol. Les parents étaient contents. Pour récompenser mes efforts ils m’ont acheté un livre, les œillets bleus. L’héroïne était une fille. J’ai eu le sentiment que j’avais trahi mes idéaux.

Le soir, comme Corinne n’était pas encore rentrée, je regardais l’île aux enfants avec Jean. Je détestais cette émission, l’idée de nature que schématisaient les décors, l’entrain joué des animateurs, leur connivence, la cabane transparente, le décor qui ramenait tout à deux dimensions.

Quand retentissait le mièvre générique, je me mettais à pleurer, parce que tout était déjà tellement fini. J’enviais Jean qui n’avait que quatre ans. Vautré sur son fauteuil, il regardait l’émission avec quiétude. Il avait si peu de soucis qu’il ne pouvait même pas jouir de la vie.

Parfois Corinne et moi on s’étonnait : est-ce qu’on allait perdre l’envie de jouer ? c’était forcé, mais c’était inconcevable. Je scrutais Corinne avec inquiétude. Elle était déjà en cinquième, elle était toujours d’accord pour jouer mais elle ne proposait plus de jeu. Même j’avais eu l’impression quelquefois qu’en jouant elle avait manifesté moins d’entrain que par le passé.

***

L’école récompensait ses bons élèves en leur offrant un voyage à Chamonix à la fin du CM2. C’était l’Alliance Française qui organisait ces voyages. Corinne n’avait reçu qu’un livre, « Le tambour des sables », qui était bien, avait-elle admis, il faudrait dire courageusement revendiqué : une autre élève qui n’était pas meilleure qu’elle, Sylvie Albientz, avait gagné le voyage. On a appris plus tard que le maître voulait aussi offrir le voyage à Corinne, mais papa ne voulait pas que ses enfants aient l’air favorisés parce que leur père était instituteur dans leur école.

Marianne Bossert, une fille de ma classe, avait comme moi gagné le voyage. Au dernier moment elle a refusé de partir, parce qu’elle ne voulait pas s’éloigner de sa maman. J’ai pensé que cette explication était un prétexte.

Chamonix, la mer de glace, le Mont Blanc, en train de nuit ! Comme je me réjouissais ! Je faisais le voyage en imagination. Le sommet du Mont Blanc était arrondi par l’épaisse couche de neige qui le nappait. Chamonix était un village haut perché. Je ne voyais pas bien ce que pouvait être la mer de glace; quelque chose de grandiose sans doute, qu’on ne pouvait pas se représenter avant de l’avoir vu, comme un fruit dont il faut avoir mangé pour en connaître le goût. Mais je voyais déjà la couchette du train, un petit lit avec des barreaux en bois tourné et un nounours rose disposé sur les draps brodés, ce qui m’agaçait un peu parce que c’était nous traiter en enfants de nous prêter cette prédilection pour la puérile couleur rose. Dans le programme c’était marqué qu’on traverserait le lac Léman en bateau et que sur ce bateau nous serait servi un « lunch ». C’était quoi un lünch ? Maman a dit un repas. Ce devait être un repas extraordinaire pour porter un nom si rare. Ce repas, je ne pouvais même pas l’imaginer.

Enfin seule. A nous les montagnes.

Le soir du départ il y avait une foule d’enfants avec leurs parents sur le quai de la gare à Saint-Louis. On est montés dans le train déjà bondé ( ce train affrété par l’Alliance Française ratissait toute l’Alsace). Il a fallu s’asseoir à trois sur une banquette pour deux. Les filles n’étaient pas dans les mêmes wagons que les garçons. Il n’y avait pas de couchettes, mais ça c’est comme si je l’avais toujours su.

Les parents sont partis. Le train ne partait pas. Il est resté trois heures dans la gare. Les filles à côté de moi dormaient en transpirant, elles s’abandonnaient.

Le jour s’est levé peu après le départ du train. On traversait la Suisse. C’était joli ces grosses fermes en bois foncé dans les prés verts. On a longtemps traversé la Suisse. A Genève on est passés par un parc vraiment bien, on a vu des hôtels dont les balcons arrondis et les stores rebondis faisaient penser à des meringues chantilly puis on est montés sur le bateau. Ça allait être le lunch ! C’était dans un sac en papier et on recevait aussi un gobelet en plastique avec peut-être un potage dedans. J’ai goûté ce qu’il y avait dans le sac puis j’ai fait comme les autres, j’en ai un peu jeté dans le lac et le reste à la poubelle. Je suis allée au WC. Une dame m’a dit « ici c’est pour les dames jeune homme », je lui ai répondu « mais je suis une dame » en essayant d’y mettre de l’humour pour déguiser mon contentement d’avoir pu la mystifier, et mon déplaisir de devoir la démystifier. La dame s’est sentie obligée de s’excuser. Vraiment, ce n’était pas la peine.

Après la traversée du lac on est montés dans un train qui roulait très très lentement, penchait vers les grandes digitales le long des rails, passait sous de nombreux tunnels dont on pouvait caresser la paroi par la fenêtre, s’arrêtait dans d’innombrables gares. C’était la plus belle partie du voyage mais j’ai refusé d’admirer, m’impatientant de ce qu’on tardait à atteindre le but dont je croyais qu’il représentait le seul intérêt du voyage.

A Chamonix ils ont mis les filles dans une tour qui était un internat, les garçons dans des hôtels. Les garçons nous ont raconté le lendemain qu’ils avaient de la moquette jusque dans les placards. Nous on n’avait même pas de rideaux aux fenêtres. Et quand je m’en suis plainte aux parents au retour, papa a dit que j’étais une bourgeoise.

On a eu le droit de faire un petit tour dans Chamonix dans la soirée. Je ne voyais aucune montagne avec de la neige éternelle dessus. Où étaient-elles les belles montagnes ? Sur les cartes postales on en voyait de toutes sortes, des blanches, des bleues, même des roses, au dos c’était marqué que c’était au soleil levant. On verrait le lendemain. J’ai acheté un souvenir pour les parents avec mon argent de poche, un chamois sur un rocher. Une copine a acheté une sculpture baromètre qui passait du rose au mauve en fonction du temps qu’il ferait. Ça ne faisait pas vraiment rustique. Ce n’est que de retour à la maison que j’ai remarqué que mon chamois n’était pas en bois mais en plastique.

Le lendemain matin on a pris le train à crémaillère pour aller au Montenvert. On a regardé la mer de glace qui était pleine de poussière grise avec des cailloux qui traînaient dessus, puis on est rentrés à la maison, en train tout d’une traite. On avait soif.

***

C’était l’été 76 qui a été si sec. Les parents avaient loué un gîte rural à Gérardmer pour les vacances. Le lac de Gérardmer ! ça allait être la piscine tous les jours !

Il a plu à verse tous les jours. Entre deux averses on se balançait inlassablement sur la grande balançoire du jardin. Souvent les deux filles du propriétaire nous rejoignaient et c’étaient des concours à qui monterait le plus haut, assise, debout, dans toutes les positions possibles. La grande sœur qui avait mon âge était une fille complaisante, insignifiante. Sa petite sœur qui avait un an de moins était un sacré lutin. Je me suis laissée avoir, j’ai cru que c’était un garçon. Elle appelait Corinne « Coco », avec un accent des Vosges que j’aurais volontiers imité, un accent comme une gestuelle déjà fixée, qui avait la même grâce que la course d’un garçon déjà grand qui a les pieds un peu en dedans, ou que cette façon de tenir le stylo qu’ont les écoliers aux doigts tachés d’encre : on dirait qu’ils ont trop de doigts, ou que le stylo est trop court.

Chaque jour on prenait un chemin rose qui allait au lac de Longemer. Arrivés au lac on regardait les campeurs qui essayaient de sécher leurs affaires. Sur ce chemin j’ai trouvé un caillou en forme de pic enneigé, du quartz blanc avec un peu de rose.

Papa nous a menées, Corinne et moi, sur un sentier à travers la forêt. C’était un raccourci pour aller à la Moineaudière. Par terre c’était spongieux. Le soir au lit l’évocation de ce sol spongieux inquiétait ; comme si vous étiez face à un paysage, (telle vue de Waltenheim avec des saules au loin) et ce paysage se changerait en un autre sous vos yeux.

Le lendemain on est allés tous ensemble à la Moineaudière et, comme des paysans qui admiraient les splendeurs de l’église de leur village qui se retrouveraient pour la première fois dans une cathédrale, devant les merveilles accumulées dans la première salle d’exposition – des géodes géantes pleines d’améthystes, des troncs silicifiés, on ne savait même pas que ça existait, des agates polies, des quartz fumés – on s’est aperçu qu’il existait un ordre de beauté supérieur à celui qu’on avait conçu jusque-là. Maman aurait bien vu une tranche de tronc silicifié dans notre salle à manger. Moi j’imaginais voluptueusement la scène suivante : je serais dans la forêt. Là, non, plutôt ici, il y aurait un tronc couché par terre, un tronc qui n’aurait l’air de rien. D’abord je faisais comme si je ne le remarquais pas. Enfin prête, je le débitais avec une tronçonneuse, et là, c’était lisse et brillant comme le marbre, avec des nervures de toutes les couleurs. Ou bien je serais dans la montagne, dans un décor volcanique, désolé, avec seulement des monceaux de pierres nues. Je vois une pierre très grosse en forme d’œuf ; je la casse et dedans il y a une rivière de pierreries.

La première salle nous avait révélé qu’un caillou d’aspect banal pouvait renfermer un trésor. Mon désir des pierres s’en était trouvé attisé. Désormais je regarderais les tas de pierres avec l’inquiétude d'un chercheur d'or qui a peur de passer à côté d'un filon.

Dans la dernière salle on est restés pétrifiés devant les têtes réduites d’indiens Jivaros. On voyait les minuscules poils sur les joues, la bouche cousue, c’était tellement des têtes d’humains, et c’était si petit. Ces gens avaient été vivants, c’étaient des vrais gens et on voyait leur tête, là, fichée sur un bâton emplumé Le lendemain maman a dit qu’elle n’avait pas pu dormir. «J’avais tout le temps ces têtes dans ma tête » a-t-elle expliqué.

Depuis le début des vacances à Gérardmer je dormais sur le divan de la salle de séjour et c’était comme si j’avais eu ma chambre pour moi toute seule. Corinne devait dormir dans une chambre avec Jean et elle n’arrêtait pas de se plaindre des bruits énervants qu’il faisait avec sa bouche en dormant. Papa a dit que la nuit suivante ce serait Corinne qui dormirait sur le divan.

Ma pauvre chambre à moi, et moi je me réjouissais tellement pour dormir dedans, chaque soir je me réjouissais, et maintenant je ne l’aurais plus. Mais je ne pouvais rien dire, il n’y avait pas de raison que Corinne n’en profite pas. Je suis allée sur la balançoire pour être tranquille et j’ai pleuré. La brume montait du sol détrempé et dans l’air calme du soir ma tristesse était encore plus inguérissable, et les moustiques profitaient de mon immobilité pour me piquer.

Papa est venu, il a tout compris, et Corinne était d’accord pour me laisser le divan. J’avais un peu honte mais j’ai quand même accepté son sacrifice.

En sixième j’ai réussi à avoir une place au premier rang, avec à côté de moi un garçon qui avait un an d’avance, ça m’avait tout de suite séduite. Il s’appelait Thierry Muller. On est restés assis deux ans ensemble. Il avait des vingt. Je préfère les dix-neuf. Il avait ses chaussettes bien tirées dans ses sandalettes, (c’est lui qui disait sandalettes, il utilisait tels quels les mots de sa maman, il était son tout petit à lui). Il avait des expressions toutes faites, une écriture parfaite et régulière, des ongles avec de grandes lunules. Il était comme neuf

Elles n’ont pas eu de chance, elles ont vite grossi. Corinne Bauer se tenait voûtée et on ne voyait pas trop ses seins. Mais elle avait les hanches larges. Surtout sa copine, l’autre fille, avait des grosses fesses. Toutes les deux s’efforçaient de marcher d’un pas lourd.

***

Il a demandé au pédiatre si je devais aller au chalet Blanche Neige. Le chalet Blanche Neige est le centre de convalescence pour enfants de la MGEN. Je rêvais d’y aller. J’avais souvent lu le dépliant. Il y avait la liste des habits qu’il fallait emporter, une liste pour les filles et une liste pour les garçons. Le soir, je m’imaginais. C’était un vieux chalet. C’était dans la montagne et c’était dans l’ancien temps. Je marchais le long du chalet dans le soleil, sur une terrasse en bois usé. J’étais habillée en montagnard, avec des choses en toile de vieux sac à dos.

Le pédiatre a dit : « Non, elle a trop besoin de ses parents. » Les larmes voulaient jaillir de mes yeux, mais je ne pouvais quand même pas pleurer devant papa, ça l’aurait peiné de comprendre que ce n’était pas vrai, que je ne voulais plus des parents. Comme je retenais mes larmes j’avais très mal à la gorge.

A la place du chalet Blanche Neige le pédiatre a prescrit des fortifiants. Ils sentaient le fer. C’était très mauvais. Ça allait me faire grossir.

***

Pour aller à la messe, je passais par derrière. Il y avait un chemin qui se terminait par un delta inondé où poussaient de longues herbes que je prenais pour de l’osier. Avec une plume, j’ai écrit un poème que j’ai enfermé dans le coffre en bois de notre chambre. Dans le poème j’imaginais un grand vent qui soulevait le tablier à carreaux bleus et blancs d’une paysanne. Des oiseaux s’envolaient, et la lumière éblouissante faisait les flaques bleues et froides sous le ciel.

En évitant de tout regarder je pouvais voir, au-delà du delta, juste une vieille maison qui avait même une petite grange. Sous l’auvent de la grange il y avait des fagots compliqués et sombres, devant la maison, un prunier. Le prunier était comme les fagots. Si j’avais regardé sans précautions, j’aurais dû voir en même temps que la vieille maison la grange et le prunier, les premières maisons de la rue d’à côté, des maisons jumelées peintes en blanc avec les plantes achetées dans le catalogue, les tulipes « nouveauté », naines, frisées ou mauves, les sapins bleus, les conifères nains, les herbes de la Pampa et plus tard les herbes de la Pampa roses.

Un jour au retour de la messe, il y avait trois grands garçons avec leurs vélos sur le chemin. Ils ont barré le passage. Je voulais passer à droite, ils se poussaient à droite; à gauche, ils allaient à gauche. Le plus grand, le chef, a dit que je devais me battre. Je lui expliquais que j’étais une fille, je lui ai même donné mon prénom, mais il ne me croyait pas. Ça faisait longtemps que ça durait. J’ai essayé de passer quand même, je ne croyais plus qu’ils ne voulaient pas me laisser aller. Ils ont voulu me forcer à rester. Je me suis débattue, j’ai bousculé un garçon qui est tombé avec son vélo, j’ai couru, je suis arrivée à la maison.

Je m’en voulais et je n’ai pas tout de suite osé le dire à maman. Mais comme elle voyait qu’il y avait quelque chose je lui ai tout dit. J’avais l’impression de mentir. Comme elle avait l’air convaincue qu’on s’était mal conduit avec moi j’ai commencé à y croire. Elle a téléphoné au principal du collège pour se plaindre. Le chef de la bande, c’était Rosalie. J’ignore comment je le savais.

Le lendemain on m’a convoquée. La surveillante générale Madame Ranaldo m’a dit que ce n’était pas bien de pousser les gens et de les faire tomber du vélo. J’ai dit oui. Persuadée de ma culpabilité j’étais soulagée qu’elle ne me gronde pas plus longtemps, ni plus violemment.

Après je suis passée par devant pour aller à l’église comme

tout le monde.

***

A la fin de la sixième, j’allais toute seule à la piscine le samedi matin entre onze heures et midi en attendant le car. Pendant le cours d’avant on entendait la tondeuse, on sentait l’odeur du gazon et déjà s’élevait la rumeur des baigneurs. Quelqu’un rebondit sur le plongeoir, des cris d’enfant montent vers le ciel.

A la piscine, je profitais de ce que j’étais seule pour mettre juste la culotte du maillot de bain, pas le soutien- gorge. Ça commençait quand même un peu à se voir, ça passait tout juste.

J’essayais d’apprendre à nager. Comme je ne comprenais pas comment faire pour respirer, je nageais quelques brasses sous l’eau puis je reprenais pied pour respirer et ouvrir les yeux. Je cherchais des techniques pour respirer sans avoir à m’arrêter. J’ai trouvé de nager quelques brasses, puis de sortir la tête de l’eau les yeux fermés et d’attraper le plus d’air possible, puis de continuer. Ça marchait. Un moment je n’ai pas assez sorti la tête de l’eau et au lieu d’air j’ai avalé de l’eau. Comme j’étais très essoufflée, j’ai avalé beaucoup d'eau. Ce n’était pas la bonne technique.

Il fallait déjà sortir de l’eau. C’est agréable quand on est dans le soleil très chaud mais qu’on n’a pas trop chaud parce qu’on sort de l’eau. Tous les muscles sont concentrés, la peau devient noire et les petits poils blonds brillent sur les bras.Et aussi la chaînette en or du baptême sur la nuque bronzée, mais ça seulement les autres peuvent le voir.

Pendant les vacances on est allés dans les Alpes. Je me réjouissais à l’idée de voir les vieux chalets mats, les fontaines en bois, les fleurs en clochettes qui émaillent les alpages.

Ce n’était pas du tout ça. On a d’abord dormi au Pont de la Caille. Le pont surplombe une gorge très profonde d’où montent des relents. Tout était sombre et moussu.

On a fait du bateau sur le lac d'Annecy. L’eau était noire.

On est montés à la Cluzas. Le long de la route il y avait des chalets neufs en bois brun foncé avec des toits de zinc, des touristes et des panneaux publicitaires pour des promoteurs.

Au retour on s’est arrêtés dans un restaurant en Suisse. Le repas était quelque chose que j’aimais, des frites et du poulet, mais l’inquiétude ne partait plus. Elle a augmenté pendant tout le reste du voyage.

Quand on est arrivés en vue de la maison on a poussé un cri. La grande barrière blanche était toute enfoncée. Un poteau était cassé et la clôture était couchée sur les lauriers.

On a pleuré. Nos voisins les Schultz ont donné toutes les explications. Deux vieux Anglais qui venaient de manger au restaurant des trois lys, à l’entrée de Saint-Louis La Chaussée, s’étaient endormis au volant de leur Jaguar. Ils ont foncé dans notre clôture qui a été comme une rampe de lancement, et après un vol plané ils se sont fichés sous la tonnelle des Schultz. Notre chienne affolée a traversé plusieurs fois la route en courant dans tous les sens à toute vitesse, les voitures freinaient pour ne pas l’écraser.

Maman a dit : « Mon Dieu, et Jean qui avait l’habitude de jouer entre les lauriers et la clôture ! »

Maman Corinne et moi on a dit qu’on l’avait pressenti pendant tout le voyage.

Le quinze août les parents ont fait venir le docteur pour moi. Je croyais que j’avais des problèmes de cœur. Le docteur a prescrit un médicament homéopathique. L’homéopathie c’était tout nouveau pour nous, on était contents du médicament. Il s’appelait nux moscata, un peu comme notre chien Mosca. Le docteur a dit qu’il faudrait quand même qu’on voie des enfants de notre âge.

Comme je m’étais remise de moi-même au piano, les parents ont décidé de m’inscrire à l’école de musique.

J’ai tout de suite aimé l’odeur de l’école de musique. Peut-être l’odeur d’un bâtiment bien sec, chauffé par le soleil, avec du tabac froid et de la cire.

Je mettais mes habits préférés pour aller au cours de piano, et, le lendemain, au cours de solfège, qui me réjouissait moins, qui était comme nouvel an après Noël: les socquettes rouges avec les vraies baskets adidas, comme de football, noires à rayures jaunes. Ces couleurs rappelaient le drapeau allemand et je savais que ça n’allait pas bien ensemble, mais j’aimais quand même. Ça faisait celui qui ne se soucie pas de son apparence et qui met ce qu’il trouve.

La leçon de piano était finie et j’attendais au bord de la route, devant l’école de musique, que papa vienne me chercher. Je faisais les cent pas, je traversais la rue, dans un sens puis dans l’autre. J’étais en train de traverser quand un garçon sur un vélo de course au guidon relevé a tourné autour de moi. Il avait une chemise à carreaux sous son pull bleu marine, et comme une face de lune. Il me regardait avec curiosité. Il m’aimait, je l’aimais, et avec lui le cours de piano, la tiédeur de cette fin d’après‑midi de printemps, l’odeur de l’école de musique, les garçons avec une chemise à carreaux que maman repasse encore, les vélos de course, les figures de lunes.

Il était déjà parti.

Le soir, je me suis pressée de me mettre au lit, je voulais être seule pour penser à lui et retrouver son visage dans ma mémoire, le mouvement de la tête qu’il avait fait pour me regarder.

Magiquement je savais que c’était Matthieu Brèche. Il allait au lycée.

Un matin je l’ai aperçu depuis le bus, il roulait à vélo vers le lycée. Alors chaque jour, debout au fond du bus, j'ai scruté la route pour le cas où il serait passé encore. Une fois je l’ai vu avec un copain devant la porte de la librairie, ils riaient et se moquaient en lisant l’annonce collée sur la porte par une adolescente qui cherchait un correspondant « qui aime la nature et les animaux ». J’étais tout près. Et une autre fois pendant mon cours de piano je l’ai vu dans la cour de l’école de musique, qui passait sur son vélo. J’ai arrêté de jouer et je me suis levée du piano pour le voir une seconde de plus.

On se battait, c’était sur le gazon devant l’école de musique, c’était déjà dans l’ombre de la fin de la journée. J’avais le dessus. Il était fier de moi et me prenait paternellement contre lui en riant.

C’était la fin de l'année de cinquième, les garçons ne voulaient plus se battre avec les filles.

Un soir de juin Corinne m’a demandé: « Et toi tu aimes qui ? » Je pense qu’elle avait envie de parler du garçon dont elle était amoureuse. Je lui ai dit qui j’aimais, bien que j’aie eu peur qu’elle se moque de moi. Elle n’a pas critiqué. Alors mon cœur a été plein d’amour. Un slow passait à la radio et je l’ai dansé toute seule avec Mathieu Brèche imaginaire. Elle m’a dit que elle, elle aimait « Destache », un garçon de sa classe. Elle était sortie avec lui pendant leur sortie de classe. Elle parlait souvent de cette sortie de classe qui était tellement bien. Au retour elle avait écrit ses souvenirs dans un petit carnet rouge sur lequel elle avait dessiné un cœur. Quand elle se déshabillait je l’admirais parce qu’elle avait de la poitrine. Elle allait tout le temps à des boums avec des élèves de sa classe dont elle me parlait souvent et que j'appréciais tous sans les avoir jamais fréquentés.

***

C’est arrivé un mercredi après‑midi. J’étais dans la chambre à la maison, est‑ce que Corinne était là ? les parents étaient partis. La maison était vide, la route était presque déserte, on entendait longtemps une voiture s’éloigner avant d’entendre la suivante s’approcher. L’ombre d’une branche se balançait dans les rideaux, à la fenêtre de la chambre, un peu de poussière s’ennuyait dans un rayon de soleil immobile, et j’étais assise immobile.

« Agathe! »

Qui m’appelait du dehors ? Mon cœur s’est gelé.

Je suis allée voir à la fenêtre. C’étaient plein d’élèves de ma classe devant le portail qui criaient mon nom. Ça m’a fait un choc, je me suis jetée sous le bureau, le cœur battant. Est‑ce qu’ils avaient eu le temps de me voir quand j’avais soulevé le rideau? Je tremblais à en secouer la tête.

Longtemps après j’ai osé m’approcher de la fenêtre pour voir s’ils étaient partis. Il n’y avait plus personne.

Maintenant qu’ils n’étaient plus là je me demandais pourquoi je m’étais cachée, je me le reprochais. Qu’est-ce qui m’empêchait d’aller leur demander ce qu’ils voulaient ? Je m’étais sûrement ridiculisée. Qu’est-ce qu’ils allaient dire le lendemain, en classe ?

Personne n’a rien dit. Je n’ai jamais rien compris.

Pour les vacances les parents avaient décidé d’aller en Autriche, j’avais honte d’y aller. Les jeunes de mon âge allaient où il fallait, et moi on me tirait en arrière vers un rêve de grands-parents. Est-ce que les autres élèves savaient que je savais que mes habits n’étaient pas à la mode ?

J’allais être dans un paysage de chocolat suisse, un décor sans profondeur. Un paysage suisse est comme plat, rien ne cache rien, il n’y a pas de replis. On voit tout de suite qu’on a quitté l’Alsace pour la Suisse, on le voit à la couleur de la route, d’un gris uniquement gris, ni foncé ni clair. Chez nous il y a des petits points blancs dans le macadam vieilli, des fissures, des nuances. Là‑bas pas. On le voit à l’herbe du bord des routes. Ce n’est pas de l’herbe, c’est du gazon. Ce n’est même pas du gazon, c’est du vert. Pas une fleur, pas une touffe. Les arbres sans feuilles mortes sont régulièrement répartis sur l’herbe. On dirait qu’on a tout ôté pour remettre les choses après, selon un plan; que constatant la simplicité rudimentaire de ce que l’homme a conçu, on a cherché à imiter les fantaisies de la nature sans jamais y parvenir. Les arbres ont beau en poussant perdre la régularité de leur forme, on voit toujours qu’ils sont plantés en quinconce. Comme les berges des rivières qu’on arase pour y aménager une promenade, comme tous ces efforts d'aménagement qu’on fait pour faire oublier la ligne droite, mais on voit toujours la ligne droite. Comme les arbres dans des bacs à fleurs sur un parking souterrain. Pour brouiller la ligne droite, mettre quelque chose de vaporeux, de souple, de vivant sur leurs maisons ripolinées, les Autrichiens mettent des géraniums à leurs balcons. Mais ces fleurs n’ont aucun pouvoir de naturel, pas plus que si elles étaient en plastique.

En quittant Innsbrück, on a cherché le pont de l’Europe, le plus grand pont d’Europe qui franchit toute une vallée. On s’extasiait sur les dimensions d’un pont - oui, vraiment grand, effectivement, toute une vallée, quand des touristes nous ont dit que ce n’était pas le pont de l’Europe. Le vrai pont de l’Europe qui était quelques kilomètres plus loin était au moins cinq fois plus grand que l’autre. C’est comme quand vous êtes au pied de la cathédrale de Strasbourg, si droite, si grande, qu’on ne peut pas imaginer qu’elle a été sécrétée par les maisonnettes biscornues qui l’entourent. On regarde sa base pour voir comment elle s’articule au pavé de la place. On dirait un gigantesque corps étranger qui se serait posé là, qui serait descendu lentement du ciel comme une fusée avec ses rétrofusées, en écrasant la ville minuscule.

Corinne a dû aller dans la vilaine maison moderne avec maman et Jean, papa est venu dormir avec moi. J’avais le meilleur pour moi. Dans notre chambre les boiseries étaient sombres, les murs peints en blanc, les draps, blancs, brodés.

Le lendemain, sur le chemin du retour, le soleil rasant qui brillait à travers les sapins noirs, la forêt pleine d’ombre qui enserrait la route, tout nous menaçait d’un désastre. Je craignais un accident, je pressentais le malheur.

***

C’est maintenant que ça se gâte.

Au retour des vacances, pour la première fois, Corinne est allée travailler. C’était un travail de vacances, chez Brendlé. J’allais parfois chercher Corinne à midi, je la raccompagnais toujours à deux heures. J’attendais au bord de la route, je la voyais enfin arriver sur son mini vélo bleu, elle pédalait toujours à toute vitesse, elle pédale toujours à toute vitesse, avec le pied droit un peu en dehors, pédalant du talon. Chez Brendlé Corinne triait des rivets, on dit des niata en alsacien, ce qui veut aussi dire des nullités. Elle travaillait d’ailleurs avec des niata : des handicapés, et madame Vernier, petite tête, grand corps, qui disait snini pour le goûter de neuf heures parce qu’elle n’était pas alsacienne. Heureusement il y avait aussi un garçon qui avait 19 ans, avec qui Corinne s’amusait bien. Elle nous racontait toutes ces choses à table au repas de midi.

Un jour vers une heure et demie un garçon s’est posté à la clôture. Assis sur son vélo il se tenait au poteau et regardait vers la maison.

Papa est allé lui demander qui il était. C’était ce garcon de qui Corinne avait parlé, il attendait Corinne. Papa lui a dit de partir.

Les parents ont demandé à Corinne c’est quoi ça ? Corinne est partie au travail.

J’étais assise à l’arrière dans la voiture, les parents se parlaient.

- 19 ans.

- Rends-toi compte.

- Elle n’a que quinze ans. On ne peut quand même pas les marier.

- Un ouvrier.

Quand Corinne m’avait parlé en bien de ce garcon, moi aussi j’avais trouvé qu'il était bien, alors qu’il était tout à coup si évident qu’il était nul, et qu’on devenait nulle soi-même en aimant quelqu’un qui était si nul.

Quelle indignité. C’était la tache qu’on ne peut plus laver. Les parents devaient ressentir l’angoisse de celui qui a fait une chose très grave, très honteuse, comme d’avoir écrasé l’enfant de quelqu’un d’autre par une coupable imprudence. Ils ne méritaient pas ça, c’étaient leurs filles qui faisaient qu’on les montrait du doigt, eux si droits. Celui-là, il était venu attendre Corinne comme un gars de village qui fait le siège devant la porte.

Le soir Corinne interrogée a dit que ce n’était pas vrai, ce n’était pas son fiancé.

On ne l’a plus revu.

La semaine j’étais seule. Je ne m’ennuyais pas car j’agissais.

La Redoute avait lancé un concours de dessin : dessine un beau jardin. C’est le prix qui m’intéressait, un vélo de course jaune avec une barre comme il se doit et un guidon de vélo de course, j’aurais relevé le guidon, roulé nonchalamment les bras le long du corps, fait de lents méandres, repris le guidon du bout des doigts pour m’arrêter. J’aurais couché le vélo, l’aurais presque laissé tomber, puis étendue à l’ombre d’un arbre j’aurais regardé vers la route ensoleillée, appuyée sur un coude. La roue avant du vélo tourne encore, rayon après rayon, tic ; tac.

Avec mon vélo je serais allée à l’étang des pêcheurs, tôt le matin, avec une canne à pêche. Je roule dans la lumière brillante du matin. J’ai pêché des poissons luisants. Près de l’étang je me suis construit une maison, un mas de Camargue avec un toit en roseaux par exemple. C’est facile à construire, et ça fait une vraie maison, pas comme cette cabane que papa nous a construite dans le jardin, avec seulement trois pans de murs et un toit en pente, qui ressemble à un cabinet ou à une cabane pour ranger les outils. Il aurait fallu ajouter trois autres murs et le second pan du toit pour que la cabane soit entière et fermée. Cette moitié qui manquait m’obsédait.

J’aurais eu une barque sur l’étang, ou sur le trop-plein du canal d’Alsace qui n’est pas trop loin de chez nous et qui ressemble à un vrai ruisseau. Dans cette eau calme envahie par les algues l’idéal aurait été une barque à fond plat. On se propulse avec une gaule, j’avais vu ça à la télé dans un reportage sur les marais de Sologne.

La Sologne était peut-être le contraire de la montagne. Il y a un infini par démultiplication et un infini par subdivision. Quand on dessine une chaîne de montagnes sur l’horizon, dans les creux de cette houle de pics on peut dessiner d’autres pics en quinconce, et ainsi de suite, indéfiniment, pour multiplier les plans et mener le regard de plus en plus loin. A l’intérieur d’un labyrinthe dont le pourtour se parcourt pourtant en quelques minutes on peut parcourir un nombre infini de kilomètres, sans jamais s’éloigner. La Sologne était un labyrinthe d’eau. Extérieurement, elle était circonscrite, mais à l’intérieur elle était immense parce qu’on n’avait pas de vision d’ensemble et qu’on ne comprenait pas où on était : on glisse toujours à couvert sur de l’eau immobile. Cet infini permettait de faire l’économie de la grandeur, c’était un infini de poche.

Notre jardin a dix ares, moins si on décompte la maison. Je n’arrive jamais à savoir si c’est plus grand ou plus petit qu’un terrain de foot. Ça me paraîtrait sûrement plus petit s’il n’y avait rien dessus, ni la maison ni les arbres. Comme un appartement dans lequel on a habité : quand le déménagement est fini et qu’on s’apprête à rendre les clefs, ça paraît drôlement petit tout à coup. Mais quand on remeuble mentalement la pièce principale, elle s’agrandit de nouveau.

J’avais subdivisé le jardin en secteurs de plus en plus précis. Au fond du jardin la petite levée de terre sur laquelle était planté le pêcher, en pente douce d’un côté, abrupte de l’autre, était la vue du val d’Arco de Dürer, une montagne couverte de végétation sèche, plantée d’arbres gris, dont les falaises se teintent de rose. Le rose c’était peut-être à cause des pêches, des pêches blanches dont le cœur est rose autour du noyau.

Tout l’art d’agrandir un jardin consiste à ne pas anticiper. Il faut regarder posément chaque chose l’une après l’autre, se défendre d’un champ de vision trop large. Quand on relit un Tintin qu’on a déjà lu des dizaines de fois, il faut aussi se garder d’embrasser toute la page du regard. Il faut observer chaque vignette l’une après l’autre, dans l’ordre, comme si on découvrait la bande dessinée, et attendre la suite avec curiosité même si on sait déjà la suite. Le summum de la prévoyance serait de garder un Tintin qu’on n’aurait jamais lu. Jusqu’à une date récente on pouvait dévorer les Astérix puisqu’il pouvait toujours en paraître de nouveaux. Maintenant que la liste est close, la seule solution pour pouvoir découvrir est d’oublier.

Dans le jardin il me restait quelques secteurs mal explorés et j’avais encore de temps en temps le plaisir de faire des découvertes. Au bord du jardin, entre la haie de troènes et les hangars des Bientz on n’était plus dans un décor concerté, mais dans le vrai monde où il y a des choses qui n’ont pas été mises là exprès. Il y avait toutes sortes de débris. J’ai trouvé quelques morceaux de ces vieilles briques compactes avec des trous ronds dedans qu’on utilisait avant les grandes briques aérées d’aujourd’hui. J’ai aussi trouvé un pot avec de l’eau de pluie croupie où remuaient des larves de moustiques.

A la cave aussi on pouvait rencontrer des objets dont on ne savait pas qu’ils étaient là, des choses qui restaient des débuts, un manche de pelle, des tuiles, un pêle-mêle qu’on distinguait mal dans la pénombre sous l’escalier qui mène au rez-de-chaussée. Sur l’établi improvisé traînait un bric-à-brac d’outils inutilisables parce qu’ils étaient cassés – un marteau qui perdait la tête, des clous tordus – ou parce que leur usage m’était inconnu. Il y avait des endroits où le sol n’était pas bétonné, comme le petit carré de terre sous le lavabo de la buanderie, qui étaient comme des terres qui ne seraient pas encore cartographiées. Aucune intention ne présidait à leur organisation.

Chaque après-midi je m’installais dans la cabane, dans le jardin, et j’essayais de dessiner le jardin qui me ferait gagner le vélo. Quel dessin me vaudrait à coup sûr le premier prix ? Quel dessin aurait toutes les qualités possibles ? Comment dessiner à la fois un plan d’ensemble et un détail, un jardin naissant et un jardin finissant, aux couleurs vives et aux tons passés, comment rester réaliste en faisant preuve d’imagination, engendrer la nostalgie et la joie ? Que vaut une œuvre séparée de la série dans laquelle elle est née ? Le format très réduit qui était imposé aux candidats obligeait à faire des choix.

J’ai dessiné plusieurs dessins, toujours insuffisants. Comme il fallait enfin se décider, j’ai demandé l’avis des parents. Le dessin qu’ils ont préféré était celui que j’aimais le moins, multicolore et sans effort, je ne l’avais pas vraiment fait, c’est à dire concerté. Je ne le maîtrisais pas, comment aurais-je pu maîtriser le jugement du jury ? Le dernier dessin de la série, construit, presque à la règle, où des triangles empilés formaient des sapins plantés au bord d’une mare gris pâle séparée du ciel gris pâle par une barrière, au contraire, correspondait parfaitement à ce que j’avais voulu faire et par conséquent à l’image que je préférais donner de moi. Ce dessin, papa a demandé si je l’avais peint avec l’eau de rinçage des pinceaux ?

Un après-midi où, saisissant le moment propice de l’inspiration, je m’installais dans la cabane pour dessiner, je me suis aperçue qu’il me manquait quelque chose, disons un crayon. Il fallait rentrer dans la maison et monter tout en haut dans la chambre pour le chercher. Revenue dans la cabane, je me suis aperçue qu’il me manquait encore quelque chose. Ivre de colère, je suis retournée chercher ce qui manquait. Je tapais des pieds. J’ai monté l’escalier en martelant chaque marche, de toutes mes forces, je me mordais les joues, j’aurais pu étrangler quelqu’un. Je suis redescendue comme j’étais montée, en martelant chaque marche.

C’est à la dernière marche que je me suis fait l’entorse. Ma colère est tombée à l’instant. Quand les parents sont rentrés à la maison je berçais mon pauvre pied enflé.

Je n’ai plus dessiné de jardin, j’ai envoyé mon jardin pâle et immobile et j’ai espéré qu’on m’enverrait le vélo.

J’ai laissé les parents m’emmener avec eux. On partait un peu avant le milieu de l’après-midi, à l’heure la plus ennuyeuse, celle où le flot ralenti des voitures laisse entendre le bourdonnement d’une mouche qui tâtonne la vitre de la fenêtre fermée, celle où la radio parle toute seule dans la cuisine vide, celle où le soleil commence à entrer dans la chambre où on est assis immobile sur son lit en attendant que le temps passe, celle où il est trop tard pour espérer aller à la piscine.

On ne faisait que des promenades de vieux, j’aurais eu honte de parler de ces sorties aux élèves de ma classe, j’étais encore comme un enfant avec ses parents. Le ciel était blanc et j’avais les jambes lourdes. On est allés une fois au Titi See. Rien que ce nom. Il faisait très chaud mais le soleil passait rarement entre les nuages plombés. Chaque pas épuisait. Il y avait d’énormes autocars tout confort pleins d’Allemands, des vieilles avec des cannes et des chaussures Scholl. Ces gens savaient admirer, les parents aussi, je devais manquer de simplicité. Le lac tout noir était au fond d’une cuvette. Sur les rives raides s’étageaient des chalets aux volets fermés. On avait l’impression que personne n’habitait plus dans ces maisons aux jardins envahis de lichen. C’est toujours comme ça les quartiers habités par des vieux. Les maisons construites en même temps vieillissent en même temps, les peintures se couvrent de poussière noire et s’écaillent, il y a des carrelages de couleurs et de formes démodées sur les terrasses, par exemple une association de carreaux rouges jaunes et noirs. Le jardin que plus personne n’a la force de soigner est délaissé. Les arbres ont grandi, le gazon a été dévoré par l’ombre et la mousse, les arbres ont grandi encore, leur ombre s’est clairsemée et la mousse a séché. Les maisons ont des noms qu’on ne donne plus aux maisons. Dans ces sorties quand on me proposait une glace, ou un tour en pédalo, épuisée d’angoisse, je disais oui. Les parents voulaient faire plaisir à leurs enfants et il fallait que j’aie l’air contente, mais sur ce pédalo j’étais un enfant que je ne voulais plus être, ou la sorte d’adulte que je n’aimerais jamais être, et les coups de langue sur les boules de glace me faisait demeurer dans cette enfance où la maman crache encore dans son mouchoir pour vous essuyer la figure. Si au moins Corinne avait été là pour être la jeunesse avec moi. Si au moins on s’était promené dans la nature sauvage qui n’a pas d’âge. Je n’étais pas où j’aurais dû être, je n’avais pas l’âge que j’aurais dû avoir, je n’étais pas avec les personnes avec qui j’aurais dû être. En me prêtant à ces promenades je faisais une mésalliance.

Les grandes sorties comme l’excursion au Titi See étaient rares. La plupart du temps on allait à Waltenheim. « Chez ma tata ». J’étais dans le texte libre d’une écolière: « Dimanche on était chez ma grand-mère. On a mangé du gâteau puis on est allés se promener. Ensuite on est allés chez ma tante et j’ai joué avec mes cousins. On s’est bien amusés. » Heureusement la plupart du temps à Waltenheim il y avait du travail. Quand on sait que ce qu’on fait est utile ça compense le besoin de faire quelque chose de valorisant.

***

Cueillir des mirabelles est moins plaisant que cueillir des pommes : il faut plusieurs poignées de mirabelles pour couvrir seulement le fond du seau, quand trois ou quatre pommes suffisent à ce résultat; on va donc moins souvent vider son seau dans les cageots, et comme le plus agréable dans une cueillette est de vider son seau… C’est surtout moins glorieux : on ne sort pas le tracteur, on y va incognito en deux chevaux, et la plupart du temps on est debout par terre au lieu d’être perché sur une échelle, surtout les femmes et les enfants.

Cette année-là, les mirabelliers ont donné tant de fruits qu’on ne savait plus quoi en faire. Pour les récolter, les hommes grimpaient dans les arbres et secouaient les branches. Une pluie de mirabelles s’abattait sur les bâches étalées au sol, qu’il suffisait ensuite de ramasser, par poignées. Il faisait lourd, il faisait trop chaud. Les habits collaient à la peau, les mains étaient poisseuses, les guêpes bourdonnaient, Tante Germaine, celle qui appelle tout le monde chéri, racontait avec volubilité des choses de dame mûre qui fait des voyages en autocar avec un groupe bruyant et endimanché. Le goût trop facile des mirabelles s’accorde aux conditions de leur cueillette. Les mirabelles trop mûres n’étaient que sucrées et on se lassait tout de suite de les manger.

Les pommes c’est autre chose. Il faut mettre le bonnet pour aller sur le tracteur parce que le fond de l’air est frais. Le soir l’ombre monte du sol et on se rend compte que le paysage immobile est semblable à celui de l’été mais n’est plus le paysage de l’été. L’air sent un peu le froid et donne envie de l’avenir. On grignote du bout des dents une pomme très dure, très froide qu’on n’arrivera pas à terminer. Elle est trop verte, mais quand on l’entame le jus gicle, sa chair sèche la bouche, mais on la flaire, on la flaire et on essaye encore.

En attendant de rentrer on s’assoit sur la charrette entre les piles de cageots, dans le parfum des pommes. Tout l’hiver elles embaumeront la cave. Chacun fait mentalement le compte des cageots qu’il a remplis. En sentant le froid sur le tracteur qui, après avoir si lentement tangué dans les chemins, roule si vite sur la route vers la maison que les pompons des bonnets se penchent en arrière, les enfants se réjouissent pour la rentrée, pour les affaires d’école neuves et pour la première page des cahiers où on s’applique à bien écrire. Au début des vacances j’avais vu à la piscine un garçon un peu plus jeune que moi qui plongeait étonnamment bien, du 5 mètres. Il avait un maillot rouge, comme celui de Tarzan, trop grand, qu’il devait retenir en sortant de l’eau. J’admirais ses muscles ronds et ses jambes arquées avec lesquelles j’aurais si bien ressemblé à un garçon. Mais ce qui m’étonnait le plus, c’était la longueur de ses cheveux noirs qui lui allaient jusqu’aux fesses. Et il plongeait, et il ressortait de l’eau, courait au sommet du plongeoir, les cheveux ruisselants, plongeait, sortait de nouveau de l’eau en retenant son maillot.

J’ai décidé de me laisser pousser les cheveux, de toute façon j’étais une fille.